作者:王亚华[1、2] 陶椰[3] 康静宁[2]

[1]: 清华大学公共管理学院

[2]: 清华大学中国农村研究院

[3]: 谷歌信息技术(中国)有限公司

原文刊发:《资源科学》 2019年10期

摘要:

农村灌溉系统作为一项重要的公共事物,对于发展农村经济和保障粮食安全至关重要。在乡村公共治理危机和农田灌溉问题日益凸显的背景下,亟需对中国农村灌溉治理水平和影响因素进行深入探究。本文从效率、公平、参与3个维度对当前农村灌溉治理水平进行评价,并在社会生态系统(SES)框架下,运用21个省区的大样本数据探索灌溉治理的影响因素。研究表明,中国农村灌溉治理效率水平与公平水平较好,而参与水平欠佳;农村灌溉治理水平受到自然条件、地理区位、家庭条件、村民自治、社会资本、灌溉技术等多方面影响;用水户协会没有显著改善灌溉治理水平;相比政府主导的情形,以民主选举实现村民委员会换届的村庄往往具有更高的灌溉治理效率和参与水平。本文从农民参与、用水户协会、村民自治3个方面提出对策建议,旨在推动村庄灌溉治理走向“善治”,助力乡村振兴战略的实施。

关键词:灌溉;公共事物;农村治理;集体行动;乡村振兴

灌溉系统是中国农村广泛存在的公共事物,直接关系农业发展、农村治理和农民增收。进入21世纪以来,中国在农业生产持续增收,农民生活水平显著提高的同时,出现农田水利、村容环境、生态环境衰败等现象,乡村公共治理危机凸显。同时,工业化、信息化等外部冲击打破了传统农村社会的治理格局,大量青壮年劳动力外流,维系乡土社会人情关系的纽带日渐松散,给村庄治理带来了新的挑战。实施乡村振兴战略的意义不仅在于农民物质生活水平的逐年提高,更在于农村资源环境改善与公共治理水平提升,才能真正实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。

农村税费改革以来,乡村治理结构转型加速,“两工”制取消削弱了农民强制合作的制度基础,以村社为基础组织农田水利建设和维护变得日益困难,灌溉基础设施由于得不到集体维护而老化失修。农民自行打井、挖堰、购置灌溉设施等方式虽然可以解决灌溉需求,但产生了地下水超采、生产成本增加等不良后果。农村灌溉治理面临诸多困境,而市场化改革、发展农民合作组织和重塑乡村政权组织等解决思路在实际运行中困难重重。实践中的发展困境和各界的争论并存,在此背景下需要评估当前中国农村灌溉治理现状,系统厘清影响农村灌溉治理的相关因素,为破解乡村公共治理困境提供参考。

在当前中国实施乡村振兴战略的背景下,系统诊断国家灌溉治理现状亦有重要的学术价值。在国际上,诊断复杂社会生态系统是公共管理研究的前沿问题。灌溉系统作为典型的公共事物(Com-mons),是社会生态系统诊断的重要研究对象,对于理解复杂的公共治理机制具有重要的启发意义。本文运用来自21个省区的大样本问卷调查数据,从效率、公平、参与3个维度评估中国灌溉治理水平,并运用社会生态系统(SES)框架探索灌溉治理的影响因素,有助于深化认识中国乡村公共事物治理的内在机制。

既有文献对灌溉治理影响因素进行了广泛探讨,大量研究从理论和实证层面提供了丰富的证据,具体可以归纳为以下3个方面。

一是经济条件。在收入异质性方面,农民收入差距越小,越倾向于采取灌溉集体行动。如果考虑农户土地拥有量,当每户农户拥有的土地规模越小时,则越有可能建立灌溉合作组织提升灌溉治理水平。

二是水资源条件。资源稀缺性与集体行动之间呈非线性关系,水资源极度充裕和极度匮乏都不利于形成灌溉合作。充沛的水资源更容易满足农民的灌溉需求,农民通过集体行动扩大资源供给的激励降低,而适度的水资源稀缺性可以提高农民合作供给灌溉设施的动机。农户对稀缺性的感知也影响了水资源利用效率。

三是领导力和社会资本。受过高等教育、富有影响力的领导者对于灌溉组织建立具有促进作用。对于农户而言,社会网络越丰富反映了其社会交往规模越大,社会信任度越高说明村庄内部越和谐,社会参与度越高则体现农户对集体事务的态度越热情,这些因素都可以促进农户合作供给灌溉设施。并且,社会资本和组织支持对于提高农户参与灌溉治理有积极作用。

此外,大量研究还关注和讨论了群体规模、制度安排等因素与灌溉治理之间的关系。既有文献为本文研究提供了思路和借鉴,但也存在一些不足之处。一是大多数研究只是着眼于某类因素,缺乏对灌溉治理影响因素的系统性诊断;二是在研究区域上局限于少数灌区,缺少大样本层面上的实证分析。鉴于此,本文采用社会生态系统(SES)框架,梳理和提炼出相关变量,并运用大样本调查数据,对农村灌溉治理的影响因素进行探索,识别灌溉治理面临的主要问题并提出政策建议,为理解和应对当前中国农村公共治理问题提供重要参考。

3.1 灌溉治理水平评价维度

1990年代开始,美国学者构建出一套较为普适且基于灌溉系统的评估指标。决定灌溉绩效的集体行动难题被概括为供给问题和占用问题,在此基础上形成了灌溉系统管理绩效的供给维度和占用维度。进入21世纪,国际学者们发展出针对性更强、富有差异化的指标体系。国内学界在这一阶段涌现出丰富的研究成果:从工程状况及运行、用水管理、组织建设、经济效益4个方面,评估灌区用水户协会的运行绩效;基于经济系统、组织系统、灌溉系统3个方面进行绩效评价等等。这些评价指标多样,聚焦于治理过程(即集体行动)和治理结果(即效果产出),评价对象为灌区或用水户协会,虽然涵盖了灌溉治理的方方面面,但缺乏针对灌溉治理整体水平的一般性评价,需要结合治理的一般性评价指标作进一步考量。

作为农村公共治理的关键,灌溉治理的目标是实现“善治”。学者提出了中国公共治理评价指标,包括公平、法治、可持续性、参与、透明度、责任、效能。综合学者对灌溉治理绩效和治理评价一般性指标的研究成果,本文从效率、公平和参与3个维度对中国农村灌溉治理水平进行评价。具体来说:第一,因为灌溉治理过程需要依靠灌溉基础设施,良好的灌溉基础设施是提高灌溉效率的基础,所以本文采用村庄灌溉基础设施状况反映灌溉治理的效率水平;第二,灌溉用水的分配环节直接体现了灌溉治理的公平程度,因此本文采用灌溉用水分配的公平程度反映灌溉治理的公平水平;第三,灌溉治理的参与水平则用村民参与村庄灌溉治理会议的频率来反映。3个维度均为4分刻度的定序分类变量,且赋值越高意味着灌溉治理水平越好。

3.2 分析框架

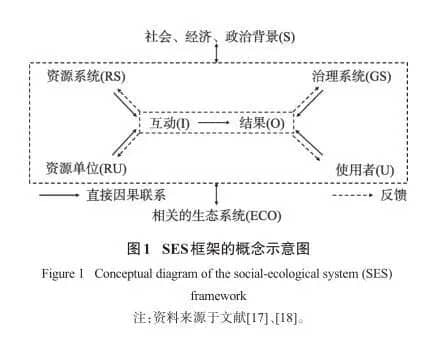

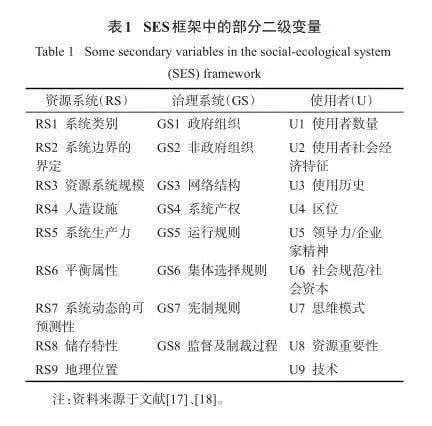

为了深入探究影响农村灌溉治理水平的相关变量,本文采用社会生态系统(social-ecologicalsys-tem,简称SES)框架作为分析框架。该框架是由埃莉诺·奥斯特罗姆教授及其研究团队在对灌溉、森林、渔业、草场等的长期研究中,经过深入探讨和比较分析提出的。这一框架提供了公共资源治理的整合性分析工具,有助于对治理过程的多种影响因素进行全方位识别和考察。SES框架的第一层包括8个基本要件(图1)。这8个构成要件可以进一步分解为二级变量,从而构成一套诊断社会生态系统的通用语言,用以识别影响行动情景结构进而导致相互作用和结果的变量。本文主要从资源系统(RS)、治理系统(GS)、使用者(U)3个一级变量出发,探讨农村灌溉治理水平的影响因素。这3个一级变量分解后的二级变量如表1所示。

3.3 自变量选取与测量

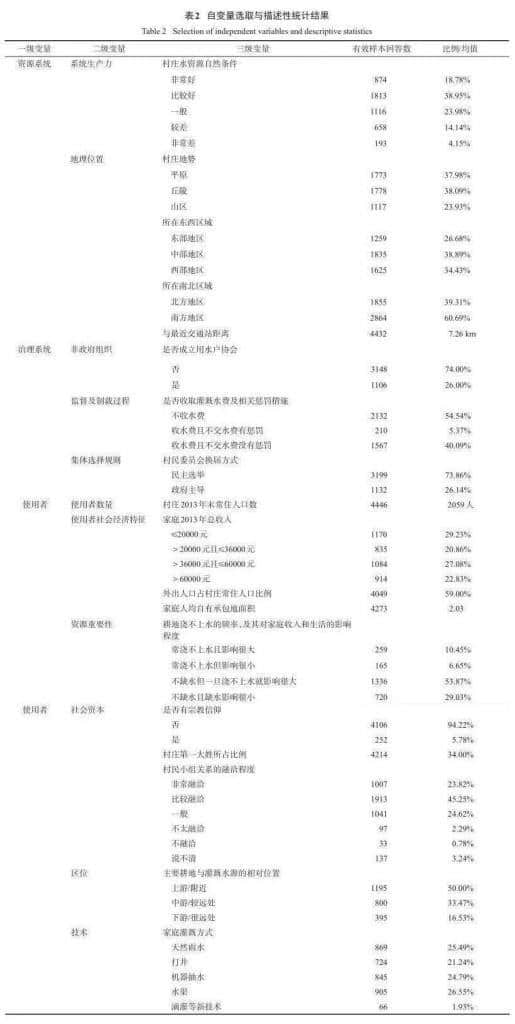

在SES框架下,本文在资源系统方面,选取系统生产力、地理位置2个二级变量;在治理系统方面,选取非政府组织、监督及制裁过程、集体选择规则3个二级变量;在使用者方面,选取使用者数量、使用者社会经济特征、资源重要性、社会资本、区位、技术6个二级变量。根据清华大学中国农村研究院2014年百村调查问卷中的可用数据,本文最终选取了18个三级变量作为自变量,探讨农村灌溉治理水平的影响因素。

本文数据来源于2014年暑期清华大学中国农村研究院在21个省区开展的问卷调查。按照省、市、县、乡、村依次抽样,由大学生调查员深入农村对农户和村庄负责人进行面对面访谈调查。38.89%的问卷来自于湖北、湖南、安徽、江西、河南、山西、黑龙江、吉林等中部省份,34.43%的问卷来自于云南、贵州、重庆、四川、内蒙古、陕西等西部省(区、市),26.68%的问卷来自于北京、河北、山东、江苏、浙江、福建、海南等东部省(市)。自变量选取及描述性统计结果如表2所示。在资源系统层面,选取了5个三级变量。村庄水资源自然条件“非常好”“比较好”的问卷占比为57.73%,而“一般”“较差”“非常差”的问卷占比为42.27%。村庄地势为平原、丘陵、山区的问卷占比分别为37.98%、38.09%、23.93%。东部地区、中部地区、西部地区的问卷分别占比26.68%、38.89%、34.43%。北方地区、南方地区的问卷分别占比39.31%、60.69%。村庄与最近交通站(汽车站、火车站或码头)距离的均值为7.26km。

在治理系统层面,选取了3个三级变量。74%的问卷中没有成立用水户协会,只有26%的问卷中成立了用水户协会。在“是否收取灌溉水费及相关惩罚措施”这一变量下,54.54%的村庄没有收取水费,40.09%的村庄收取水费但对于不交水费没有惩罚,仅有5.37%的村庄收取水费且对于不交水费有惩罚措施。通过民主选举实现村民委员会换届的问卷占比为73.86%,由政府主导实现村委会换届的问卷占比为26.14%,说明民主选举是村委会换届的主要方式。

在使用者层面,选取了10个三级变量。村庄2013年末常住人口数的均值为2059人。在“家庭2013年总收入”这一变量中,年收入小于等于20000元、大于20000元且小于等于36000元、大于36000元且小于等于60000元、大于60000元的问卷数量分别占比29.23%、20.86%、27.08%、22.83%。外出人口占村庄常住人口比例的均值为59%。家庭人均自有承包地平均为2.03亩。在“耕地浇不上水的频率及其对家庭收入和生活的影响程度”这一变量中,“常浇不上水且影响很大”“常浇不上水但影响很小”“不缺水但一旦浇不上水就影响很大”“不缺水且缺水影响很小”4种情形分别占比10.45%、6.65%、53.87%、29.03%。94.22%的农民无宗教信仰,只有5.78%的农民有宗教信仰。村庄第一大姓所占比例的均值为34%。在“村民小组关系的融洽程度”这一变量中,“非常融洽”“比较融洽”的问卷占比为69.07%,“一般”“不太融洽”“不融洽”“说不清”的问卷占比为30.93%,说明多数村庄的内部氛围总体和谐。在“主要耕地与灌溉水源的相对位置”这一变量中,处于上游或附近、中游或较远处、下游或很远处的问卷分别占比50%、33.47%、16.53%。在“家庭灌溉方式”这一变量中,25.49%的农民采用天然雨水灌溉,打井、机器抽水这两类灌溉方式共占比46.03%,采用水渠灌溉的比例为26.55%,而采用滴灌等新技术的占比仅为1.93%。

3.4 模型设定

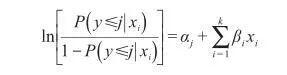

本文的因变量为灌溉治理水平,分为效率、公平和参与3个维度。考虑到3个维度均为有序分类变量,故计量分析采用有序多分类Logistic模型。模型的具体设定形式如公式(1)所示:

式中:y为因变量,即灌溉治理水平的效率、公平、参与维度;xi为自变量,即灌溉治理水平的影响因素;j表示各个因变量下的4个有序组别(j=1,2,3,4);αj为截距;βi为回归系数,在回归结果中以发生比率(OddsRatio)的形式展示;k是自变量个数;P表示概率。

4.1 中国农村灌溉治理水平概况

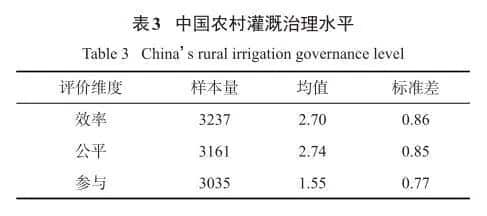

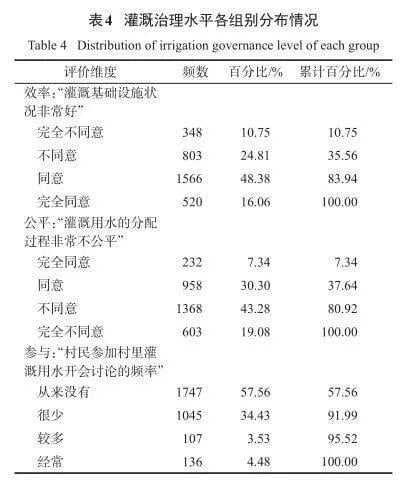

中国农村灌溉治理水平的总体情况如表3所示。效率、公平和参与3个维度的表现不一,其中公平维度评价最好,效率维度次之,而参与维度评价欠佳。3个维度的分组别统计情况如表4所示。在效率维度方面,表示同意或完全同意“灌溉基础设施状况非常好”这一陈述的村民比例分别为48.38%、16.06%,合计为64.44%,说明灌溉基础设施的维护状况较好,这有助于提高灌溉服务的供给效率和供给质量。在公平维度方面,表示不同意和完全不同意“灌溉用水的分配过程非常不公平”这一陈述的村民比例分别为43.28%和19.08%,合计为62.36%,表明超过6成的农民认可灌溉用水分配的公平性。在参与维度方面,表示从来没有参加或很少参加灌溉用水开会讨论的村民分别占比57.56%和34.43%,合计高达91.99%,低参与率表明农民在村庄灌溉治理中没有发挥应有的作用。

4.2 回归分析结果及讨论

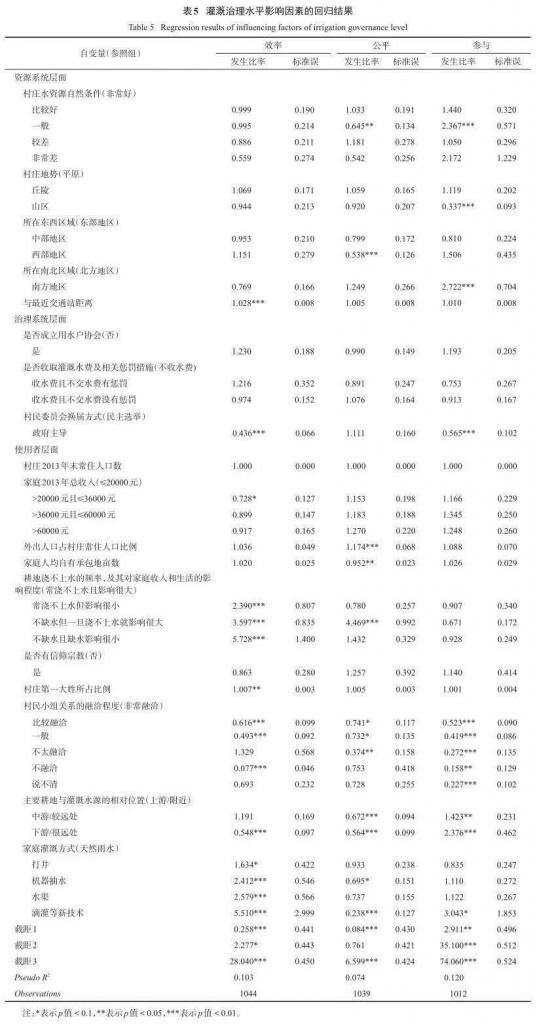

运用Stata软件进行回归分析,结果如表5所示。结合发生比率和显著性水平来看,不同自变量对灌溉治理效率、公平和参与水平产生了不同影响。

4.2.1 灌溉治理效率水平的影响因素

在资源系统层面,村庄与交通站距离的远近程度对灌溉效率具有显著影响,发生比率为1.028且在1%的水平上显著,说明远离交通站有利于提高村庄灌溉效率。其原因在于,村庄与交通站的距离反映了农民获取市场机会和非农业收入的难易程度,村庄远离交通站意味着农民不易获取市场机会,因而对农业的依赖性更高,会更加重视提高农田灌溉效率以期增产增收。

在治理系统层面,村民委员会换届方式对灌溉效率具有显著影响。与民主选举实现村委会换届的情形相比,由政府主导村委会换届对灌溉效率产生了消极作用(发生比率为0.436且在1%的统计水平上显著)。这是因为村委会换届方式可以反映基层群众自治水平,由民主选举实现村委会换届的村庄往往治理能力更强,更有可能组织村民管护灌溉设施以提高灌溉效率。成立用水户协会情形下的发生比率虽然大于1,但不具有统计意义上的显著性,说明成立用水户协会并没有显著改善灌溉效率。

在使用者层面,第一,与家庭年收入等于或低于20000元的情形相比,家庭收入更高组别的发生比率均小于1,家庭年收入高于20000元且低于或等于36000元时的发生比率在10%的水平上显著,这表明家庭年收入升高对灌溉效率具有负向作用。第二,与水资源既稀缺又重要的情形相比,其他情形下的发生比率均大于1且在1%的水平上显著,说明稀缺程度和重要程度的缓解对于灌溉效率提升具有显著的正向影响。第三,村庄第一大姓所占比例的发生比率为1.007,且在5%的水平上显著,说明更高的第一大姓占比对灌溉效率产生显著的正向影响,揭示了社会资本对于灌溉效率的促进作用。第四,结合显著性水平来看,随着村民小组关系融洽程度的降低,发生比率亦降低。其原因在于,村民小组关系越融洽表明村庄内部的凝聚力越强,越有可能形成灌溉合作,因而可以提高灌溉效率。第五,与处在灌溉水源上游或附近的情形相比,位于灌溉水源下游或很远处的发生比率为0.548且在1%的水平上显著,意味着此时灌溉效率将显著降低。下游农户在获取灌溉用水次序上处于不利位置,因此失去了提升灌溉效率的内生动力。第六,与依靠天然雨水这种粗放的灌溉方式相比,其他组别的发生比率均大于1且显著,表明灌溉集体合作、采用节水技术等方式有利于提高灌溉效率。

4.2.2灌溉治理公平水平的影响因素

在资源系统层面,第一,与水资源自然条件非常好的村庄相比,条件一般情形下的发生比率小于1且在5%的水平上显著,意味着此时灌溉公平受到显著的消极影响。第二,与东部地区相比,中部和西部地区的发生比率皆低于1,且西部地区的发生比率在1%的水平上显著,意味着位于西部地区对于灌溉公平具有消极影响。这是由于地形、气候等自然条件差异,西部地区的水资源条件不如东部地区,更易造成用水分配冲突,因而对灌溉公平有不利影响。

在使用者层面,第一,外出人口占村庄常住人口比例的发生比率为1.174,且在1%的水平上显著,表明外出人口占比增加对灌溉公平产生显著的正向影响。第二,家庭人均自有承包地亩数的发生比率为0.952,且在5%的水平上显著,表明随着家庭人均自有承包地亩数的增加,用水需求也在增大,对灌溉用水分配会产生更高要求,因而降低了灌溉公平。第三,与水资源既稀缺又重要的情形相比,水资源不稀缺但重要的情形下发生比率高达4.469且在1%的水平上显著,表明随着水资源稀缺性的改善,更易满足农民的灌溉用水需求,因而对于提高灌溉公平具有显著的积极作用。第四,结合显著性水平来看,与村民小组关系非常融洽的情形相比,融洽程度更低的几种情形下发生比率均小于1,表明村民小组关系融洽对于提高灌溉公平具有积极作用。这是因为在关系融洽的村庄内部更有可能围绕用水分配开展讨论和协商,进而提升灌溉公平。第五,相比耕地位于灌溉水源上游或附近的情形,处于中游或较远处、下游或很远处的发生比率均小于1且显著,反映出远离灌溉水源对于灌溉公平的负面影响。这是因为耕地远离灌溉水源意味着在用水分配次序上处于不利位置,因而灌溉治理公平水平更低。第六,与依靠天然雨水的灌溉方式相比,采用机器抽水方式的发生比率为0.695且在10%的水平上显著,采用滴灌等新技术的发生比率为0.238且在1%的水平上显著。农户自行购置机器抽水会造成地下水超采、含水层疏干等不良后果,恶化了当地的水资源条件,加剧了用水分配不公的困境。因为节水灌溉技术普及范围有限,所以对灌溉公平产生了消极影响。

4.2.3灌溉治理参与水平的影响因素

在资源系统层面,第一,与水资源自然条件非常好的情形相比,条件一般时的发生比率为2.367且在1%的水平上显著,这意味着水资源条件一般对于农民参与灌溉治理具有显著的积极作用。这是因为在优良的水资源条件下,农民不需要过多参与灌溉治理活动就可以满足灌溉需求,而水资源条件欠佳可以激发农民参与的积极性,提高灌溉治理参与水平。第二,与平原相比,山区的发生比率为0.337且在1%的水平上显著,意味着山区的参与水平不佳。其原因在于,山区的地形条件增加了灌溉设施管护难度和成本,抑制了农民参与灌溉治理活动的积极性。第三,与北方地区相比,南方地区的发生比率达到2.722且在1%的水平上显著,意味着南方地区农民参与灌溉治理活动的积极性更高。

在治理系统层面,与民主选举实现村委会换届的情形相比,由政府主导村委会换届的发生比率小于1且在1%的水平上显著,说明政府主导村委会换届对灌溉治理参与产生了消极影响。相比而言,由民主选举实现村委会换届的村庄具有更高的自治水平,因此可以有效组织村民参加灌溉治理活动。尽管成立用水户协会情形下的发生比率大于1,但不具有统计意义上的显著性,反映出成立用水户协会对提高农户的灌溉治理参与水平没有显著作用。

在使用者层面,第一,与村民小组关系非常融洽的情形相比,融洽程度更低的几种情形下发生比率均小于1且基本呈现递减趋势,均具有统计意义上的显著性,表明村民小组关系融洽对于提升农民参与具有积极作用。因为村民小组关系越融洽意味着村庄的凝聚力越强,村民参与支持灌溉治理活动的意愿也更强,所以对灌溉治理参与产生了正面作用。第二,与处于灌溉水源上游或附近的情形相比,处于中游或较远处、下游或很远处的发生比率均大于1且显著,表明远离灌溉水源激发了农民参与灌溉治理活动的积极性。这是因为中下游在用水分配次序上处于不利位置,中下游农民往往更愿意参与村庄灌溉会议以争取充足的灌溉用水。第三,与依靠天然雨水灌溉相比,引进滴灌等新技术的发生比率为3.043且在10%的水平上显著,表明引入灌溉新技术对于提高灌溉治理参与具有积极影响。其原因在于,滴灌等新技术可以节约灌溉用水,因而引进节水技术激发了农民参与灌溉治理活动的积极性。

本文运用21个省区的大样本调查数据,首先从效率、公平、参与3个维度评价中国农村灌溉治理的总体水平,研究表明效率与公平水平较高,而参与水平欠佳。灌溉治理的评价指标复杂且多样,虽然本文分别采用单一指标评价灌溉治理的效率、公平、参与水平具有一定局限性,但仍然为宏观上评估当前农村灌溉治理现状提供了有益参考。其次,本文运用社会生态系统(SES)框架诊断中国农村灌溉治理水平的影响因素,包括自然条件、地理区位、家庭条件、村民自治、社会资本、灌溉技术等。研究发现,农民用水户协会在实际运作中并没有显著改善灌溉治理水平,而在以民主选举实现村委会换届的村庄中,灌溉治理的效率、参与水平都比由政府主导换届的村庄更高。

基于以上发现,本文提出以下3点建议:

第一,增加农民在村庄灌溉治理中的参与。导致灌溉治理参与水平低的原因,既有农民参与意愿不足,也有制度机制不完善,使农民在乡村灌溉治理中无法充分发挥作用。灌溉治理是乡村建设的重要方面。农民不仅是乡村建设的受益者,更是乡村建设的参与者,调动农民积极参与是实施乡村振兴战略的动力源泉。提高农民参与灌溉治理的意愿,需要建立并完善有关沟通平台。例如:运用村务公开为农民监督农业用水分配、水费收缴提供信息;通过“一事一议”增加农民对农田水利项目的参与和讨论,且共同集资的方式可以被视为公共事物的“合作生产”,对培育村庄灌溉集体行动具有积极意义。

第二,切实发挥农民用水户协会的作用。在学习借鉴国外灌溉管理经验的基础上,中国从1995年开始在湖南铁山灌区和湖北漳河灌区推行以用水户协会为主的参与式灌溉管理试点工作。截至2017年底,农民用水合作组织达到8.3万个,管理灌溉面积3.6亿亩,占全国农田有效灌溉面积的35.3%。依靠层级推动建立起来的用水户协会呈现出短期内数量猛增、标准化建设的特征,但治理成效有待进一步提高。针对当前中国用水户协会的发展现状和问题,需要减少基层政府对用水户协会的行政干预,增强协会组织灌溉集体行动的领导力和影响力,积极发挥协会在灌溉水资源分配和基础设施维护监督方面的作用。

第三,强化农村基层群众自治水平。中国国土面积辽阔,但人均资源有限,形成有效的集体行动和治理机制,有助于缓解农民生产生活与资源环境之间的紧张关系,是乡村可持续发展的必由之路。在中国乡村社会空间中,村民自治的制度安排是村庄集体行动面临的主要制度环境,村民自治的制度设计和民主实践可以为包括灌溉合作在内的乡村集体行动提供有效的运行基础。强化村民自治的制度化建设,构建自治德治法治相结合的乡村治理体系,亦是破解农村集体行动困境、增进农村公共治理的突破口所在。这些举措将有助于应对当前农村灌溉治理危机,促进乡村灌溉治理走向“善治”,助力乡村振兴战略的实施。

【参考文献略】

(来源:《资源科学》2019年10期)